コラム・会員の声

LGBT性暴力被害者の実態

浅川浩己(フリーライター)

今年の4月、LGBTの性暴力被害に関するトークイベントに参加し、LGBTの

性暴力被害者の支援をなさっているレイプクライシス・ネットワーク(RC-NET)

の岡田実穂さんと宇佐美翔子さんの講演をお聞きしました。

その講演で、LGBT性暴力被害者の実態が知られていないと感じました。

そこで、今回は「LGBT性暴力被害者の実態」をテーマに岡田さんと宇佐美さんを取材しました。

(※ L:レズビアン/女性同性愛者、G:ゲイ/男性同性愛者、B:バイセクシャル/両性愛者、T:トランスジェンダー/性別越境者)

これらによってLGBT性暴力被害者の支援に何か変化は現れたのでしょうか?

A、法律が変わっても根本的なことは、あまり変わってないですね。

LGBTの性暴力被害者が、まだまだ相談しづらい状況にあります。

例えば、LGBTの性暴力被害者が支援機関に電話相談しても、

声が低いというだけで断られたりしますね。

トランスジェンダーで男性から女性に性別を変更した女性や、男性の被害者も

いますし。また、団体の中にはLGBTの被害者を想定していなかったり、

相談を受ている団体もありますが、中にはスキルが無く相談者に対して

二次的加害となる発言をしてしまう相談員も残念ながら多くいます。

例えば、女性同士の性暴力はありえないと思っており、それを相談者に伝えて

しまう相談員もいますし、同性間の性暴力だから妊娠の心配がないので良かった

と言われ、自分に起きた被害は「大したことない」と言われている感じがした相談者もいます。「LGBTはLGBTのところで話して。うちは専門じゃないから」と

言われ、性暴力とは関係ないLGBTの団体を紹介された人もいます。

Q、では、どんな対応をすれば良かったのでしょうか?

A、最低限、性別や性的指向に関係なく、まずは話を聞くことだと思います。

性暴力被害に遭った方の対応は、LGBT、男性、女性、

基本的なことは変わらないと思いますので。

そして、分からないことはしっかりと質問すること。

最低でも、差別や偏見に当事者を晒さないということです。

その上で、LGBTへの性被害に特化した学びもしっかりしていくことが

求められてくると思います。

A、LGBTの性暴力被害者は相談する際に、自分がLGBTであるという

アイデンティティも含めて、現状を正直に言えないことがあります。

例えば、性暴力被害に遭い、うつ状態になって病院を受診したとます。

性暴力被害に遭ったことや、自身がLGBTだということを、病院の先生に伝えない

被害者は多いですね。だから表面的な対応になり、問題の根っこのところへは

支援が届かなくなってしまいます。

結局、回復に時間がかかるLGBT性暴力被害者は多いですよ。

ある事例なんですが、LGBTの性暴力被害者が自身がLGBTだということを

隠して病院の先生に診てもらっていました。自身がLGBTだということを隠して

やり取りするわけですからリアリティがないわけです。

また、時々フラッシュバックが起きて、加害者の声が聞こえたりする。

そうなると、病院の先生からすれば、妄想を話していて、

幻聴が聞こえているように見えているので、統合失調症と診断するわけです。

そのLGBT被害者は、これじゃ根本的な解決にならないと思い、意を決して、

自分がLGBTだと告白しました。

そしたら、病院の先生から、あなたは統合失調症じゃないねと言われたんです。

統合失調症と診断されるLGBTの性暴力被害者は非常に多いです。

言い換えると、根本的な解決の対応をされないLGBTの性暴力被害者は

多いと言えます。

また、「LGBTが、なぜ性暴力被害について語ることができないのか?」

については、もちろんセクシュアリティ等を語ることの難しさもありますが、

それだけではなく、複合的な要因があります。

特に、同性間、LGBTコミュニティの中で起きている被害に関しては、被害自体が

LGBTコミュニティへの社会的な敵視に繋がることも多く、社会の差別や偏見が、

そのまま当事者たちの声を奪っていることも少なくはありません。

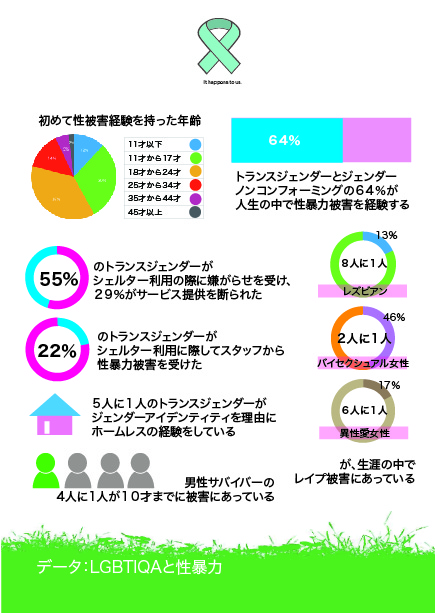

A、こちらはアメリカのある機関のデータを調べ、私たちが分かりやすく表に

まとめた図です。

LGBTの人が性暴力被害に遭う割合が高いですよね。

これは「異性を好きになる、異性と付き合うのが当たり前」

という社会的背景も関係していると思います。

例えば、レズビアンの女性の例なんですが、

「女性を好きになるのは、男を知らないからだ」と言われ、男性から性暴力を

受けた人や、LGBTの人は「自身がLGBTであることを周囲に言いづらい」、

そのことを知っている加害者は「LGBTであることをばらすぞ」と脅し、LGBTで

あることを隠している弱みにつけ込んで、性暴力を行う加害者もいます。

LGBTが社会の中で嫌悪の対象になっている、差別や偏見にさらされやすいということも影響して、性暴力に遭うリスクが高くなっている状況もあると思います。

A、16年前、アメリカのワンストップセンターのスタッフが日本に来て養成講座

を実施したことがあって、その受講をした際、講師の先生が一番最初に言った

言葉ですね。

『みなさんLGBTのことを知っていますか? LGBTのコミュニティや

ライフスタイル、どんな考えを持っている人たちがいるのか。

もし知らないという人がいるのであれば、帰ったらすぐ、あなた達のホームページ

を「一部の性暴力サバイバーに対応している」と書き換えてください。』と。

私は、その言葉に衝撃を受けましたし、LGBTの性暴力被害者も、ちゃんと支援を受ける権利があるんだと、自分たちが思っていたことは間違いではないんだと、

すごく勇気をもらいました。

当時の日本はというと、女性の性暴力被害者以外のことは、ほとんど考えられて

おらず、LGBTの性暴力被害者については、当事者たちの語りがほんの少しある

だけの状況で、団体によっては存在すら認識していませんでしたから。

実際、私たちも「LGBTの人たちが性暴力被害を訴えることによって、性暴力被害者の大多数を占める女性の被害が矮小化されるので、被害を訴えるのは止めて欲しい」と言われたこともありますし。

Q、では、現在、性暴力被害者の支援機関はLGBTのコミュニティについては

知っているんですか?

A、私の知る限り、知っているところは、数少ないというのが実際のところだと

思います。LGBTの人たちはこういう人たちですよ、みたいな初歩的な研修を

行っているところは、ちらほら出てきているのですが、LGBTのコミュニティや

ライフスタイルを知る研修まで行っているところは、ほとんどないですね。

LGBTの人たちは、LGBTがまだまだ社会に認知されていない上に、

性暴力被害に遭うと、より困難な状況に陥りやすいですから、

もっと等身大のLGBT、そしてLGBTのレイプサバイバーの人たちを知ってほしい

ですね。私たちとしては、女性だけを重点的に対応をするのではなく、

そろそろ性暴力被害者の全体像を見てほしいと思います。

Q、「性暴力被害の全体像を見てほしい」とのことなんですが、もっと詳しく説明していただけないでしょうか?

A、性暴力被害に遭い、相談機関に相談しても、LGBTに対する無理解や無知を

ぶつけられ、LGBTの説明に労力をかけざるをえない人たちをたくさん見てきま

した。一度でも相談したことのあるLGBTの人たちは、疎外感や壁を感じることが多く、もう2度と相談はしたくないと言っている人は結構多いです。

女性から相談を受ける人が女性が生きている社会的な環境やコミュニティ、

その生活形態を知らないで相談を受けるのは難しいと思います。それと同様に、LGBTのコミュニティやライフスタイルを知らないで、LGBTの人に合った言葉を

かけたり、対応が出来たりしますか? 出来ませんよね。

LGBTの性暴力被害者に届く言葉で対応しないと、被害者の声はあがって

こないですし、可視化されません。このままだと、LGBTの性暴力被害者は、

ほとんど存在していないことになってしまいます。

私たちは、多様な性暴力被害者がいることを踏まえて、社会制度を構築していく

必要があると思っていますし、このことって、LGBTでない人たちが言うことが、

本来の姿ではないかと思います。

なぜなら「当事者たちに語らせる」ということを、これまで同様にさせる社会というのは、どうしても人柱を作ってしまいます。今の社会はマイノリティに優しいとは言えません。

当事者たちが頑張って声をあげても、そこにはいつもバッシングや嘲笑が

目立ってしまいます。そういうものから当事者を守ること、当たり前の権利を

得られるようにしていくことが、社会運動の基本かなと思っています。

Q、今後、どのような活動をしていく予定ですか?

A、私は、支援団体のある職員の言葉が引っかかっていて、それは何かというと

「私の団体では電話相談を行っていますが、今までLGBTの性暴力被害者が

相談してきたことはありません。」という言葉ですね。そんなことはないわけで。

アメリカのある機関の調査によると、被害者支援をしている85%の人たちが、

性的指向、または性自認のために対応を拒否されたLGBTサバイバーがいたことを認識していたと回答しています。

私たちが思うに、性暴力被害者の統計とか出ていますよね。

その多くは相談を受けたり、社会制度の中で対応してきた人たちだけのデータなのではないかと思っていて、相談を断られたり、社会制度の中で取りこぼされてきた人たちのデータは反映されてないのではないかと思っています。

だから、先ほどの職員のように「LGBT性暴力被害者が相談してきたことはない」と言う人たちが出てくるんじゃないかと。

電話相談を行っている機関には、いたずら電話もあると聞きますから、

もしかしたら相談員の方がLGBT性暴力被害者の話を、いたずら電話だと思って

断ったかもしれませんし、または対応方法が分からず断ったかもしれないですよね。 ですので、LGBT性暴力被害者の相談を断ったことがあるのか?

もしあるのであれば、なぜ断ったのか? また、LGBT性暴力被害者は、

なぜ相談しにくい状況にあるのか?

支援団体等に聞き取り調査をして明らかにしていきたいなと思っています。

また、「Broken Rainbow-Japan」というLGBTの性被害に特化した団体を作りました。現在、そこでLGBTの被害に関する冊子を作成していて、より多くの人に

現状を知っていただき、適切な対応ができる人が増えていくようにと願っています。

分け隔てなく対応されているものと思っていましたが、実はそうではないなと

思ったことがきっかけです。

支援機関から相談を断られると、その時点で孤立する可能性が高くなり、

孤立すると気力もだんだん失われていきます。そして何よりも、人と繋がること

によって得られる情報、例えば、支援機関が積み上げてきた対応方法や

当事者の経験談を聞くことによって得られる情報も遮断されることになります。

まずは、孤立しない状況を作ることが、大切なのではないかと思いました。

また、今回の取材で「LGBT性暴力被害者の特徴とかありますか?」と質問した

とき、「今の質問だとLGBT性暴力被害者にレッテルを貼ることになるから、答えることはできない」という指摘を受けました。今回のテーマが「LGBTの性暴力被害」ということだったので、LGBTという枠組みに捉われていたように思います。

大切なことは、フラットに物事を見て、多様な性暴力被害者がいることを認識することだと思いました。

岡田さん、宇佐美さん、お忙しい中取材を受けていただき、ありがとうございました。

性暴力被害者の支援をなさっているレイプクライシス・ネットワーク(RC-NET)

の岡田実穂さんと宇佐美翔子さんの講演をお聞きしました。

その講演で、LGBT性暴力被害者の実態が知られていないと感じました。

そこで、今回は「LGBT性暴力被害者の実態」をテーマに岡田さんと宇佐美さんを取材しました。

(※ L:レズビアン/女性同性愛者、G:ゲイ/男性同性愛者、B:バイセクシャル/両性愛者、T:トランスジェンダー/性別越境者)

目次

<LGBT性暴力被害者は相談するにも壁がある>

Q、ここ数年LGBTに関するニュースがよく取り上げられ、LGBTの人たちが身近にいることが世の中に知られるようになってきました。また2017年には、110年ぶりに性犯罪に関する刑法が改正がされ、その中に、性的マイノリティに対して偏見に基づく不当な扱いをしないという付帯決議が盛り込まれました。これらによってLGBT性暴力被害者の支援に何か変化は現れたのでしょうか?

A、法律が変わっても根本的なことは、あまり変わってないですね。

LGBTの性暴力被害者が、まだまだ相談しづらい状況にあります。

例えば、LGBTの性暴力被害者が支援機関に電話相談しても、

声が低いというだけで断られたりしますね。

トランスジェンダーで男性から女性に性別を変更した女性や、男性の被害者も

いますし。また、団体の中にはLGBTの被害者を想定していなかったり、

相談を受ている団体もありますが、中にはスキルが無く相談者に対して

二次的加害となる発言をしてしまう相談員も残念ながら多くいます。

例えば、女性同士の性暴力はありえないと思っており、それを相談者に伝えて

しまう相談員もいますし、同性間の性暴力だから妊娠の心配がないので良かった

と言われ、自分に起きた被害は「大したことない」と言われている感じがした相談者もいます。「LGBTはLGBTのところで話して。うちは専門じゃないから」と

言われ、性暴力とは関係ないLGBTの団体を紹介された人もいます。

Q、では、どんな対応をすれば良かったのでしょうか?

A、最低限、性別や性的指向に関係なく、まずは話を聞くことだと思います。

性暴力被害に遭った方の対応は、LGBT、男性、女性、

基本的なことは変わらないと思いますので。

そして、分からないことはしっかりと質問すること。

最低でも、差別や偏見に当事者を晒さないということです。

その上で、LGBTへの性被害に特化した学びもしっかりしていくことが

求められてくると思います。

<LGBT性暴力被害者は、自身の状況を隠す傾向にある>

Q、性暴力被害に遭ったLGBTの人は、どんな困難に陥るのでしょうか?A、LGBTの性暴力被害者は相談する際に、自分がLGBTであるという

アイデンティティも含めて、現状を正直に言えないことがあります。

例えば、性暴力被害に遭い、うつ状態になって病院を受診したとます。

性暴力被害に遭ったことや、自身がLGBTだということを、病院の先生に伝えない

被害者は多いですね。だから表面的な対応になり、問題の根っこのところへは

支援が届かなくなってしまいます。

結局、回復に時間がかかるLGBT性暴力被害者は多いですよ。

ある事例なんですが、LGBTの性暴力被害者が自身がLGBTだということを

隠して病院の先生に診てもらっていました。自身がLGBTだということを隠して

やり取りするわけですからリアリティがないわけです。

また、時々フラッシュバックが起きて、加害者の声が聞こえたりする。

そうなると、病院の先生からすれば、妄想を話していて、

幻聴が聞こえているように見えているので、統合失調症と診断するわけです。

そのLGBT被害者は、これじゃ根本的な解決にならないと思い、意を決して、

自分がLGBTだと告白しました。

そしたら、病院の先生から、あなたは統合失調症じゃないねと言われたんです。

統合失調症と診断されるLGBTの性暴力被害者は非常に多いです。

言い換えると、根本的な解決の対応をされないLGBTの性暴力被害者は

多いと言えます。

また、「LGBTが、なぜ性暴力被害について語ることができないのか?」

については、もちろんセクシュアリティ等を語ることの難しさもありますが、

それだけではなく、複合的な要因があります。

特に、同性間、LGBTコミュニティの中で起きている被害に関しては、被害自体が

LGBTコミュニティへの社会的な敵視に繋がることも多く、社会の差別や偏見が、

そのまま当事者たちの声を奪っていることも少なくはありません。

<LGBTの人は、性暴力被害に遭うリスクが高い>

Q、また、LGBTの人は性暴力に遭うリスクが高いとも聞きますが?A、こちらはアメリカのある機関のデータを調べ、私たちが分かりやすく表に

まとめた図です。

LGBTの人が性暴力被害に遭う割合が高いですよね。

これは「異性を好きになる、異性と付き合うのが当たり前」

という社会的背景も関係していると思います。

例えば、レズビアンの女性の例なんですが、

「女性を好きになるのは、男を知らないからだ」と言われ、男性から性暴力を

受けた人や、LGBTの人は「自身がLGBTであることを周囲に言いづらい」、

そのことを知っている加害者は「LGBTであることをばらすぞ」と脅し、LGBTで

あることを隠している弱みにつけ込んで、性暴力を行う加害者もいます。

LGBTが社会の中で嫌悪の対象になっている、差別や偏見にさらされやすいということも影響して、性暴力に遭うリスクが高くなっている状況もあると思います。

<LGBT性暴力被害者の支援はコミュニティやライフスタイルを知ることから>

Q、そもそも岡田さんや宇佐美さんの活動の原点は、どこにあるのでしょうか?A、16年前、アメリカのワンストップセンターのスタッフが日本に来て養成講座

を実施したことがあって、その受講をした際、講師の先生が一番最初に言った

言葉ですね。

『みなさんLGBTのことを知っていますか? LGBTのコミュニティや

ライフスタイル、どんな考えを持っている人たちがいるのか。

もし知らないという人がいるのであれば、帰ったらすぐ、あなた達のホームページ

を「一部の性暴力サバイバーに対応している」と書き換えてください。』と。

私は、その言葉に衝撃を受けましたし、LGBTの性暴力被害者も、ちゃんと支援を受ける権利があるんだと、自分たちが思っていたことは間違いではないんだと、

すごく勇気をもらいました。

当時の日本はというと、女性の性暴力被害者以外のことは、ほとんど考えられて

おらず、LGBTの性暴力被害者については、当事者たちの語りがほんの少しある

だけの状況で、団体によっては存在すら認識していませんでしたから。

実際、私たちも「LGBTの人たちが性暴力被害を訴えることによって、性暴力被害者の大多数を占める女性の被害が矮小化されるので、被害を訴えるのは止めて欲しい」と言われたこともありますし。

Q、では、現在、性暴力被害者の支援機関はLGBTのコミュニティについては

知っているんですか?

A、私の知る限り、知っているところは、数少ないというのが実際のところだと

思います。LGBTの人たちはこういう人たちですよ、みたいな初歩的な研修を

行っているところは、ちらほら出てきているのですが、LGBTのコミュニティや

ライフスタイルを知る研修まで行っているところは、ほとんどないですね。

LGBTの人たちは、LGBTがまだまだ社会に認知されていない上に、

性暴力被害に遭うと、より困難な状況に陥りやすいですから、

もっと等身大のLGBT、そしてLGBTのレイプサバイバーの人たちを知ってほしい

ですね。私たちとしては、女性だけを重点的に対応をするのではなく、

そろそろ性暴力被害者の全体像を見てほしいと思います。

Q、「性暴力被害の全体像を見てほしい」とのことなんですが、もっと詳しく説明していただけないでしょうか?

A、性暴力被害に遭い、相談機関に相談しても、LGBTに対する無理解や無知を

ぶつけられ、LGBTの説明に労力をかけざるをえない人たちをたくさん見てきま

した。一度でも相談したことのあるLGBTの人たちは、疎外感や壁を感じることが多く、もう2度と相談はしたくないと言っている人は結構多いです。

女性から相談を受ける人が女性が生きている社会的な環境やコミュニティ、

その生活形態を知らないで相談を受けるのは難しいと思います。それと同様に、LGBTのコミュニティやライフスタイルを知らないで、LGBTの人に合った言葉を

かけたり、対応が出来たりしますか? 出来ませんよね。

LGBTの性暴力被害者に届く言葉で対応しないと、被害者の声はあがって

こないですし、可視化されません。このままだと、LGBTの性暴力被害者は、

ほとんど存在していないことになってしまいます。

私たちは、多様な性暴力被害者がいることを踏まえて、社会制度を構築していく

必要があると思っていますし、このことって、LGBTでない人たちが言うことが、

本来の姿ではないかと思います。

なぜなら「当事者たちに語らせる」ということを、これまで同様にさせる社会というのは、どうしても人柱を作ってしまいます。今の社会はマイノリティに優しいとは言えません。

当事者たちが頑張って声をあげても、そこにはいつもバッシングや嘲笑が

目立ってしまいます。そういうものから当事者を守ること、当たり前の権利を

得られるようにしていくことが、社会運動の基本かなと思っています。

Q、今後、どのような活動をしていく予定ですか?

A、私は、支援団体のある職員の言葉が引っかかっていて、それは何かというと

「私の団体では電話相談を行っていますが、今までLGBTの性暴力被害者が

相談してきたことはありません。」という言葉ですね。そんなことはないわけで。

アメリカのある機関の調査によると、被害者支援をしている85%の人たちが、

性的指向、または性自認のために対応を拒否されたLGBTサバイバーがいたことを認識していたと回答しています。

私たちが思うに、性暴力被害者の統計とか出ていますよね。

その多くは相談を受けたり、社会制度の中で対応してきた人たちだけのデータなのではないかと思っていて、相談を断られたり、社会制度の中で取りこぼされてきた人たちのデータは反映されてないのではないかと思っています。

だから、先ほどの職員のように「LGBT性暴力被害者が相談してきたことはない」と言う人たちが出てくるんじゃないかと。

電話相談を行っている機関には、いたずら電話もあると聞きますから、

もしかしたら相談員の方がLGBT性暴力被害者の話を、いたずら電話だと思って

断ったかもしれませんし、または対応方法が分からず断ったかもしれないですよね。 ですので、LGBT性暴力被害者の相談を断ったことがあるのか?

もしあるのであれば、なぜ断ったのか? また、LGBT性暴力被害者は、

なぜ相談しにくい状況にあるのか?

支援団体等に聞き取り調査をして明らかにしていきたいなと思っています。

また、「Broken Rainbow-Japan」というLGBTの性被害に特化した団体を作りました。現在、そこでLGBTの被害に関する冊子を作成していて、より多くの人に

現状を知っていただき、適切な対応ができる人が増えていくようにと願っています。

<取材を終えて>

そもそも、今回取材をしようと思ったのは、性暴力被害者はどんな人でも分け隔てなく対応されているものと思っていましたが、実はそうではないなと

思ったことがきっかけです。

支援機関から相談を断られると、その時点で孤立する可能性が高くなり、

孤立すると気力もだんだん失われていきます。そして何よりも、人と繋がること

によって得られる情報、例えば、支援機関が積み上げてきた対応方法や

当事者の経験談を聞くことによって得られる情報も遮断されることになります。

まずは、孤立しない状況を作ることが、大切なのではないかと思いました。

また、今回の取材で「LGBT性暴力被害者の特徴とかありますか?」と質問した

とき、「今の質問だとLGBT性暴力被害者にレッテルを貼ることになるから、答えることはできない」という指摘を受けました。今回のテーマが「LGBTの性暴力被害」ということだったので、LGBTという枠組みに捉われていたように思います。

大切なことは、フラットに物事を見て、多様な性暴力被害者がいることを認識することだと思いました。

岡田さん、宇佐美さん、お忙しい中取材を受けていただき、ありがとうございました。