平板翼1枚とプロペラだけの機体が安定に滑空するのは信じがたいことですが、事実ちゃんと滑空します。

原理解明のヒントになるのは、プロペラが空転しないと滑空の安定性が著しく低下することです。空転を止めて飛ばしてみると滑空性能自体が低下して滑空角が空転の10度ぐらいから30度ぐらいに低下しますが(一例)、時々突然高度を失います。

この事実からプロペラの空転が滑空安定に重要な役割を果たしていることが推測されます。たしかに平板だけでは安定滑空しないのはだれでも納得する事実なので、他に存在する安定化要因はプロペラ以外には考えられないし、プロペラが空転しないと不安定になるので、消去法で考えてもプロペラの空転が安定要素だと言わざるを得ません。そのメカニズムを以下の様に考えてみました。皆様のご批判を期待します。

機首にあるプロペラが動力飛行時には不安定要素になることはよく知られています(プロペラの不安定効果、首翼効果)。これは突き詰めて言えばプロペラがプロペラディスクを通過する空気流をプロペラシャフト後方方向に加速することに起因します。

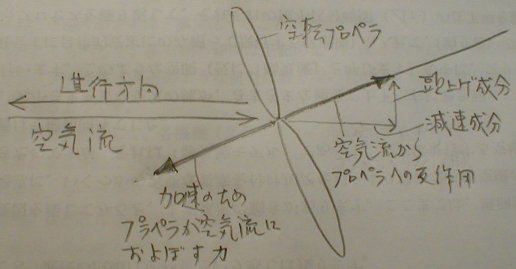

水平に滑空していた機体が突如気流の乱れで頭を下げた様子を下の図に示しました。

動力飛行時とは逆にプロペラ空転時にはプロペラ面を通過する空気流は減速されます。別の言い方をすれば空気流はプロペラ前方、プロペラ軸方向に加速されます。機体が左に進んでいるとき、左から入ってきた空気流はプロペラ面で減速、つまり左側に加速されます。プロペラ面が流入する空気流と正対しているときはその減速、加速の方向は空気流と同じ方向ですが、機首をさげた場合は加減速の方向もプロペラ軸の方向に向きます。加速の方向とその原因となる力の方向は同じですから、図の様に空気流にプロペラが力を及ぼします。その反作用としてプロペラは図よ様に右上に押されることになります(註)。この力は機体を減速させようとする成分と機首を上げようとする成分に分解できます。この頭上げ成分はプロペラが空転している限り機体が機首を下げたときに必ず発生する安定化要因です。勿論、機首上げが起これば機首をさげる働きをします。以下この働きを空転プロペラの安定化効果、または空転プロペラの尾翼効果と仮称します。

プロペラ軸が流入空気流と正対していない状況は定常滑空でもごく普通に存在します。その場合も空転プロペラの尾翼効果は発生します。プロペラが下を向いていれば頭上げの力が、プロペラが上を向いていれば頭下げの力が発生する筈です。この効果を利用すれば、スラスト調整を水平尾翼による滑空調整と同様に使えそうですが、上昇時のスラストの影響もあり、簡単にはいきません。今までのテストの限りでは、滑空に対してはスラストよりも重心位置の影響が遥かに大きい感じです。

このページの初めに述べた空転停止時の現象も一応説明ができます。空転しないと復元力が発生しないので当然墜落は起こります。プロペラがやや下向きで滑空していた(頭上げモーメント発生でバランス))とすれば、空転停止で頭下げは当然となります。

(註)作用の主体をプロペラとするか空気流とするかで説明の順序は多少変わりますが発生する力の関係は同じで結論も同じと確信しています。但し、順序を変えると空気流からプロペラへの作用がプロペラ軸方向に働くことの説明がむずかしそうです。

ゴム動力ヘリコプター 青空のクリオネ ゴム動力模型飛行機ホームページ